Spesso, passeggiando per le vie del centro di Roma, ci si chiede cosa si nasconda dietro le facciate di edifici storici dai monumentali portoni.

Uno di questi si trova al n. 45 in via di Monserrato: è l’ingresso al Venerabile Collegio Inglese, con la Union Jack da una parte e la bandiera del Vaticano dall’altra. All’inizio della sua storia, nel XIV secolo, era un semplice ricovero per pellegrini di nazione inglese. Nel 1576, ben dopo lo scisma anglicano voluto da Enrico VIII, divenne seminario per iniziativa di William Allen ed ebbe il privilegio dell’approvazione papale nel 1579. Approvazione che andò di pari passo con la disapprovazione della monarchia inglese…

Federica Di Folco, la nostra guida, inizia così il racconto di questo frammento di una vicenda religiosa straniera, il cui primo capitolo si colloca all’epoca di Gregorio Magno che, si racconta, quando vide degli schiavi britannici in vendita nel Foro di Roma e ne conobbe la provenienza esclamò: “Non Angli sed Angeli !”, colpito evidentemente dai capelli biondi e dal colorito non proprio mediterraneo… questa folgorazione determinò la decisione di inviare monaci in terra anglica per convertire quegli angeli. Cosa che avvenne con facilità all’inizio ma con conseguenze, nel periodo post-scisma, anche molto drammatiche.

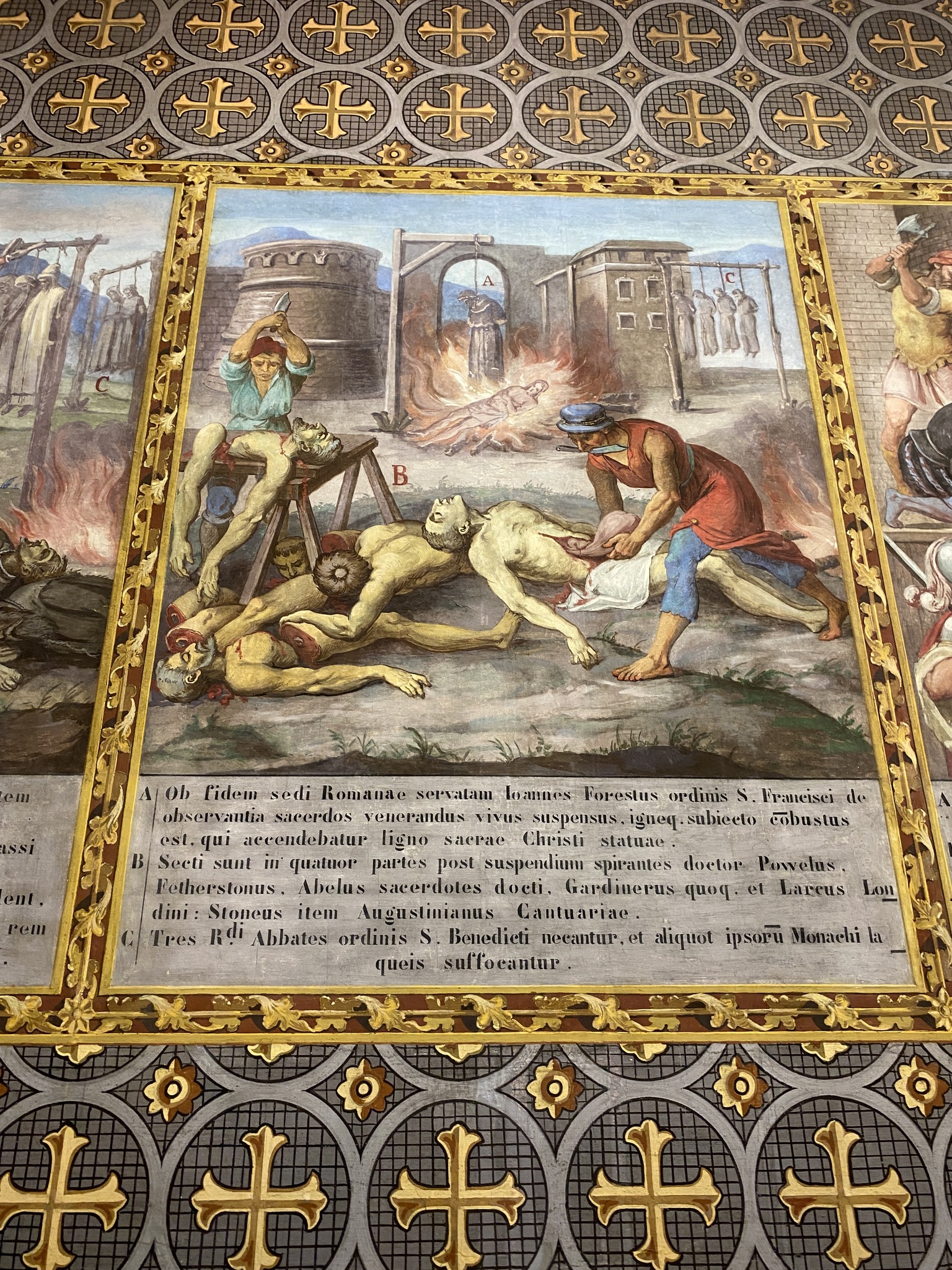

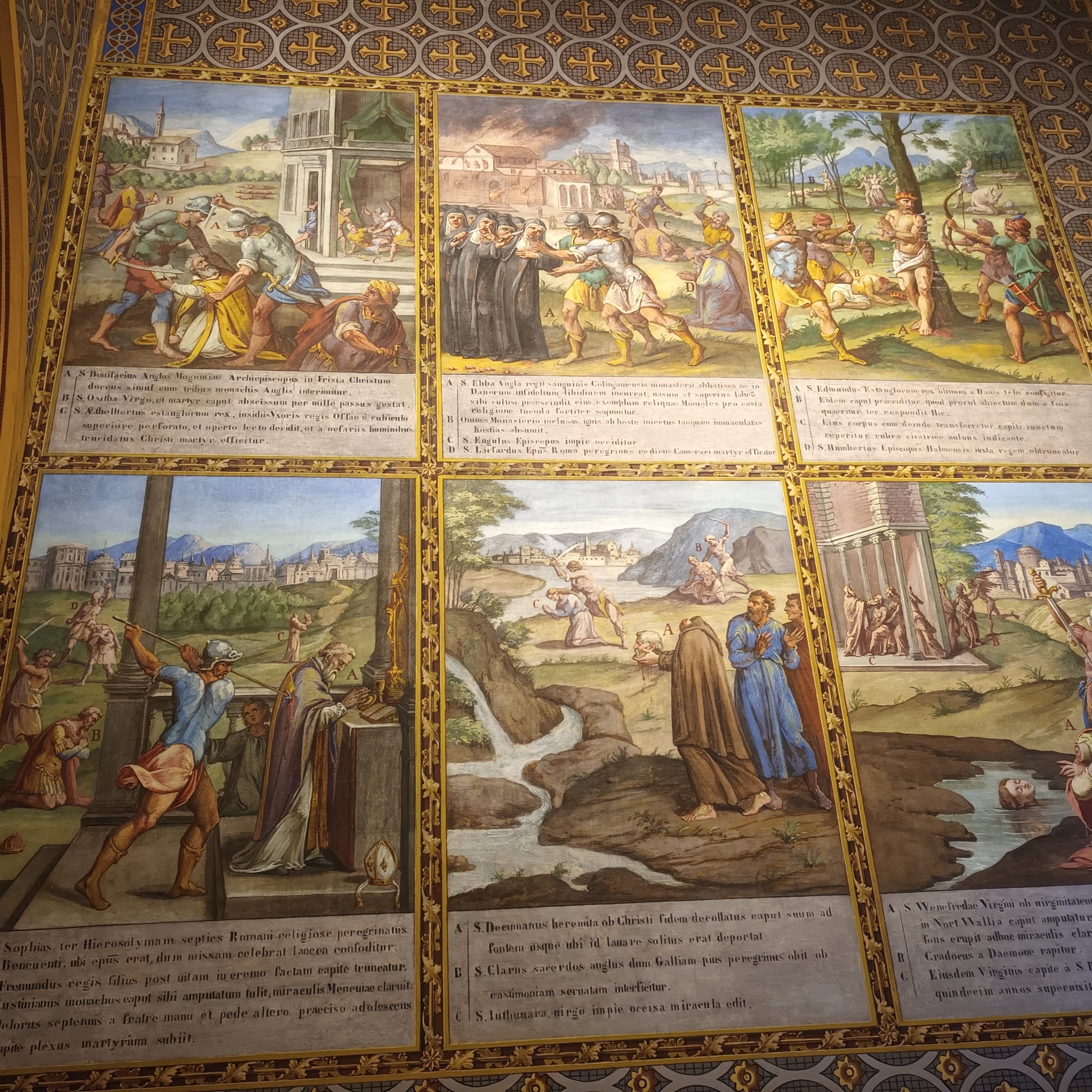

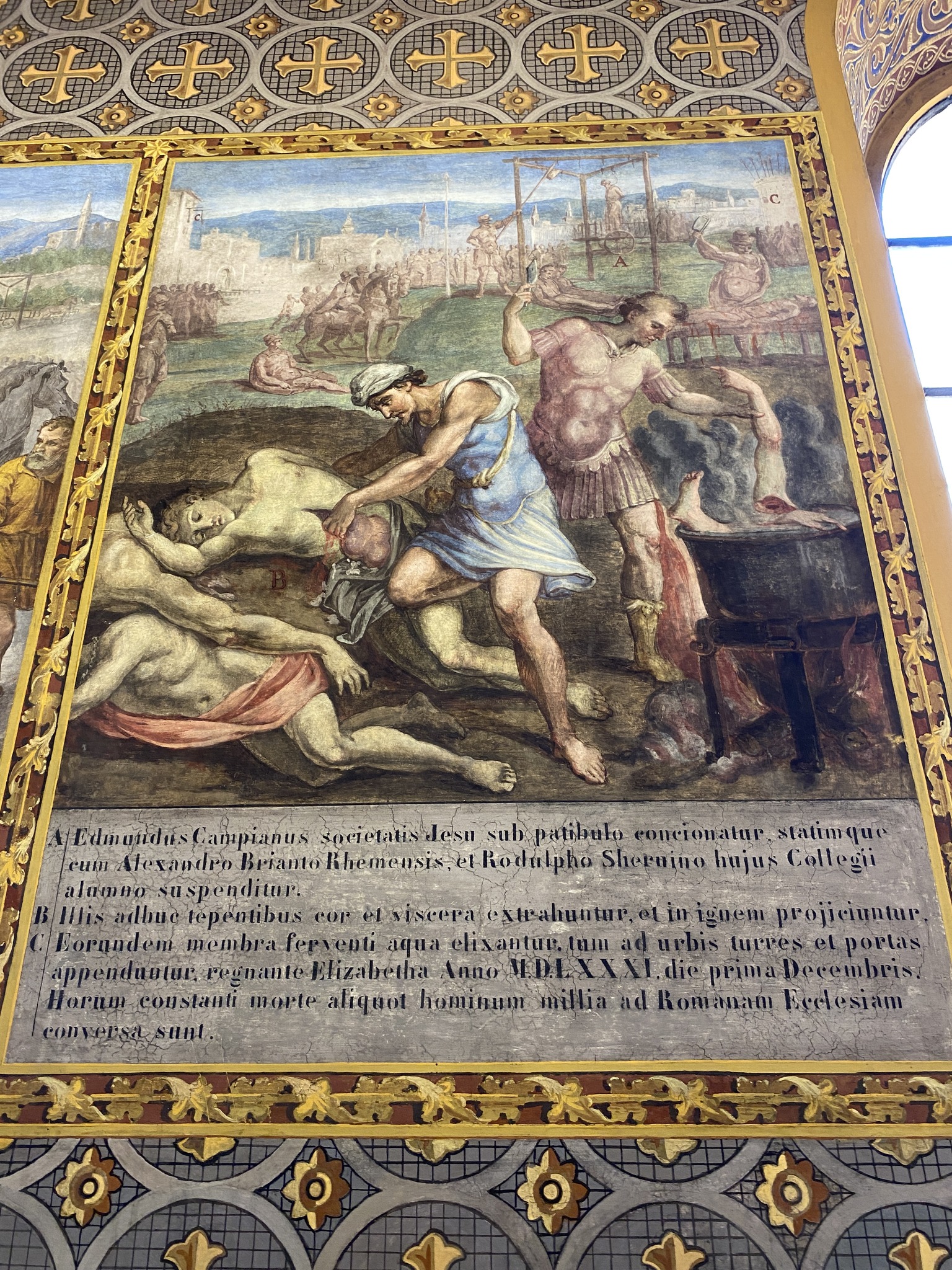

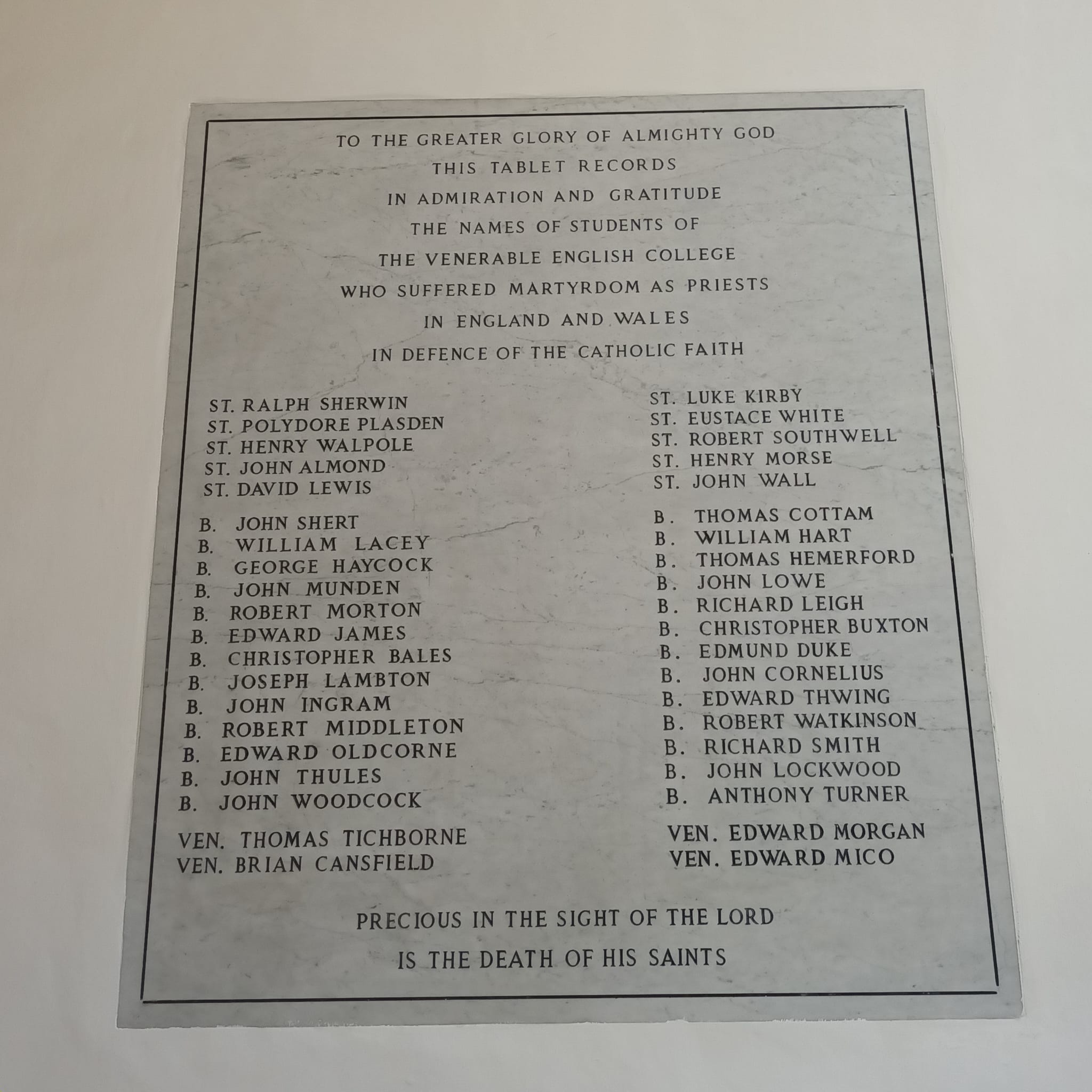

Il collegio, la più antica istituzione inglese d’oltremanica, è costituito da diversi edifici. La chiesa, in origine cappella, dedicata alla Trinità e a S. Thomas Becket, ospita sull’altare maggiore la bella pala di Durante Alberti con la Santissima Trinità, dedicata ai martiri inglesi che pagarono con la vita i tentativi di riconvertire al cattolicesimo gli anglicani d’oltremare durante la lunga e sanguinosa stagione delle guerre di religione europee. Una lapide di marmo ne ricorda i nomi. È proprio per via del loro sangue che il collegio viene denominato “venerabile”. La chiesa fu ristrutturata nel XIX secolo, tra reminescenze bizantine e romaniche, con un pavimento in stile cosmatesco, finti mosaici dorati e clipei con volti di santi. Nel matroneo (o meglio tribuna) è possibile ammirare un ciclo di dipinti sulle svariate forme di martirio cui furono sottoposti i religiosi, rifacimenti dagli originali di Pomarancio, a loro volta rielaborazioni degli affreschi raccapriccianti già visti in Santo Stefano Rotondo al Celio. Esortazione all’imitazione di Cristo nonché prefigurazione di quello che poteva essere il futuro per chi aveva come compito la diffusione della “vera fede”.

Poi una cappella minore, più intima, affrescata da Andrea Pozzo, pittore e architetto celebre per le sue prospettive illusionistiche e il refettorio con l’affresco di San Giorgio e il Drago dello stesso artista. C’è infine un piccolo giardino con orto, curato ed elegante. Nello spazio verde all’aperto si intravede, su un muro, presso una bifora in pietra grigia, vestigia dell’edificio trecentesco, un piccolo affresco con una finta prospettiva che rimanda a quella celeberrima del Borromini a Palazzo Spada.

Un grande grazie a Federica per avere proposto la visita a questo luogo poco conosciuto di Roma, e per averci fatto conoscere un brano della storia fatta di intrecci, di scambi, di commistioni quasi incredibili che questa città è singolarmente in grado di offrire.