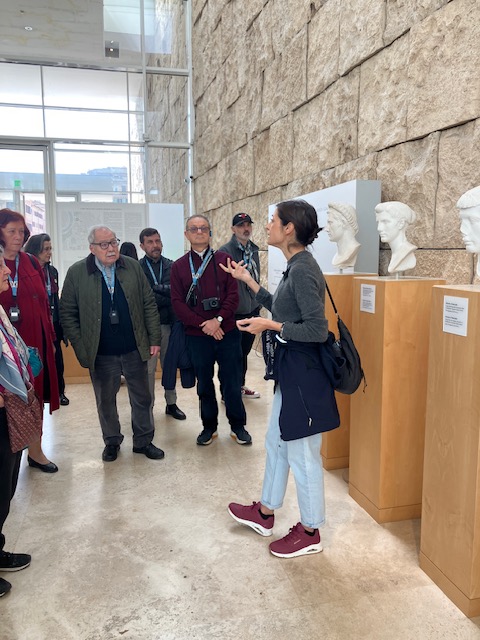

Nuova visita con la piacevole formula a due voci: Sara Millozzi e Alberto Coppo ci hanno proposto un excursus storico ed architettonico dell’Ara Pacis, antico altare dedicato alla Pax Romana (concetto forse non condiviso dalle popolazioni conquistate) e, più in generale, dell’area del Campo Marzio consacrata al dio Marte e adibita agli esercizi militari sin dall’epoca regia.

Sara inizia la narrazione davanti al plastico del Campo Marzio all’interno del Museo. Fin da subito risalta lo stretto legame che lega la zona ad Augusto e in particolare con la sua scalata al principato. Il luogo era infatti in disuso e in rovina nel corso degli ultimi anni dell’età repubblicana. Il “primus inter pares” ne promuove la bonifica e la valorizzazione in nome di un vero e proprio piano regolatore ante litteram: nel plastico vediamo i “Saepta Iulia” (porticato adibito a funzioni pubbliche quali i censimenti, le votazioni…), le Terme di Agrippa, la meridiana augustea, l’ustrinum Augusti (il sito dove fu collocata la sua pira funeraria), il passaggio dell’acquedotto Vergine, l’Ara Pacis stessa e, infine, ma non di minore importanza, il Mausoleo di Augusto.

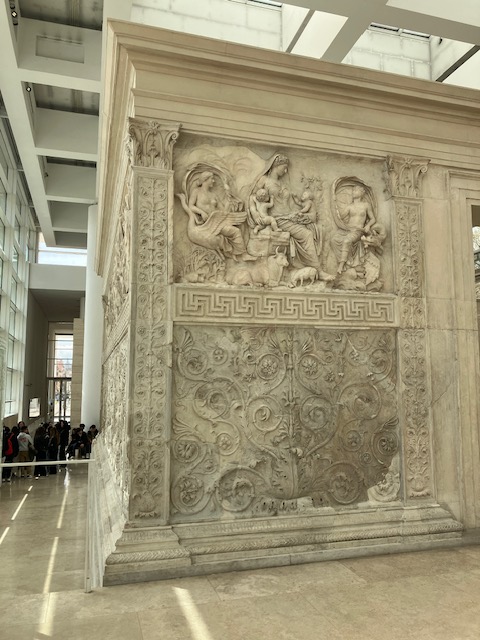

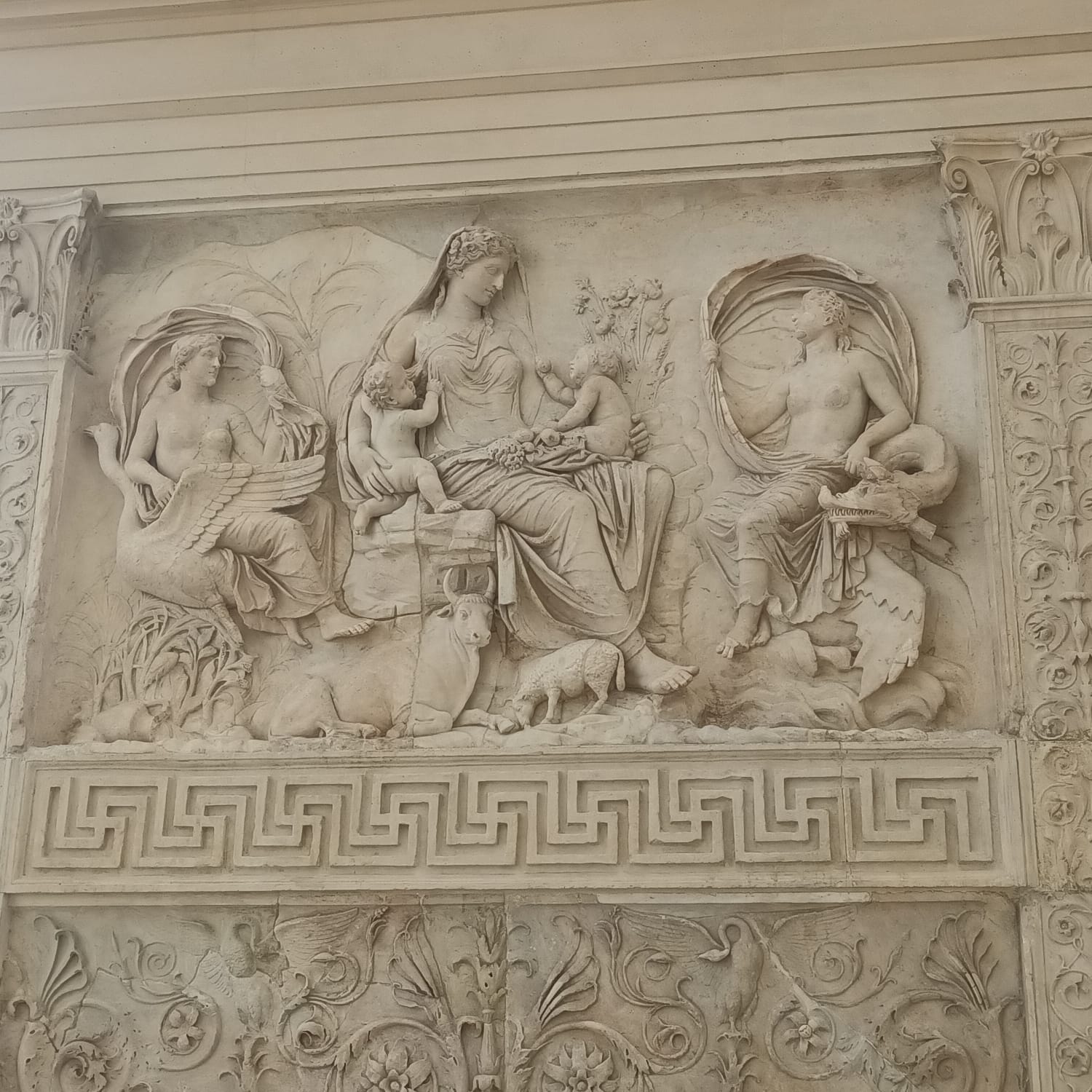

L’Ara Pacis, edificata nel 13 a.C. in occasione del ritorno di Augusto da una campagna “pacificatrice” in Spagna e nelle Gallie è protagonista di innumerevoli vicende storiche. Quella che vediamo oggi è in sostanza una ricostruzione derivata dalle fonti, dagli studi archeologici e dalle raffigurazioni sulle monete romane. Sara ci ha presentato le decorazioni sui lati corti, a carattere evocativo delle origini della città: il Sacrificio di Enea ai Penati, il Lupercale, la personificazione di Roma e infine la cosiddetta “Saturnia Tellus”, in realtà probabile allegoria dell’abbondanza e della prosperità. Le lastre sottostanti sono di una grande raffinatezza, con gli splendidi girali d’acanto che – a sottolineare la tematica della prosperità naturale – nascondono tra le volute uccelli, piccoli rettili, insetti, frutti… e, a sottolineare il naturale governo del ciclo naturale, il motivo del meandro nella cornice che separa i due registri.

Sui lati lunghi è invece raffigurata la processione per l’inaugurazione dell’Ara, divisa in due parti: una religiosa con i sacerdoti e un’altra politico-dinastica con la famiglia di Augusto al completo.

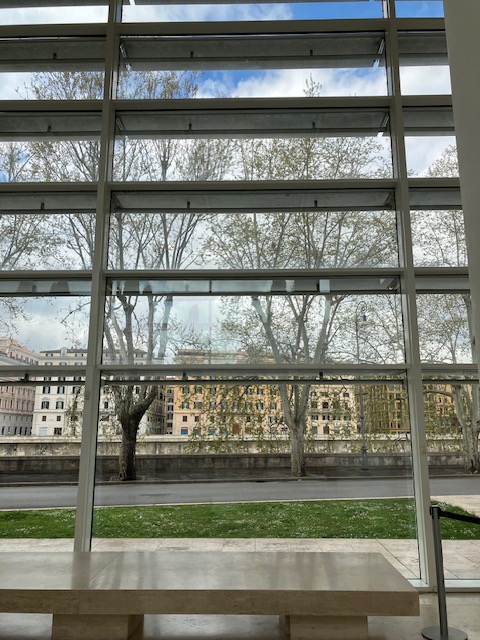

Alberto ci ha quindi parlato del contenitore, la famosa e discussa “teca” di Richard Meier. Si hanno ancora echi delle polemiche per l’appalto a chiamata diretta nell’ottica di realizzare il più velocemente possibile una struttura idonea ad un ambiente protetto e controllato, affidata a un nome di risonanza internazionale. I tempi non si sono poi rivelati così brevi, per motivi sia geologici che progettuali in senso stretto. I tre blocchi in cui è strutturata l’opera hanno fondazioni separate; il blocco principale presenta sei colonne in cemento armato che sorreggono un ordito di travi metalliche. Le pareti vetrate con pannelli frangisole consentono una illuminazione dei locali funzionale alla fruizione e valorizzazione dei reperti.

Abbiamo infine ascoltato le tortuose vicende legate alla lunga e variegata storia del Mausoleo di Augusto e della sua piazza, cantiere aperto in epoca fascista sotto la direzione dell’architetto Morpurgo e di prossima riqualificazione sulla base del progetto dell’architetto Francesco Cellini, in coordinamento con la sovrintendenza capitolina.

Scaramanticamente ci siamo dati appuntamento al prossimo anno, ben sapendo che la piazza è una di quelle che più di tutte rappresenta i tempi “romani” di progettazione, nel senso più deteriore del termine.

In buona sostanza le due voci hanno dato corpo a due racconti piacevolmente differenziati ma altrettanto piacevolmente convergenti.